對從小被要求獨立的我來說,離家這件事,像是社會化的一種成年禮。

儘管在外縣市讀書,離家生活早有經驗,但當繫好安全帶的警示燈亮起,飛機在快速直行後衝破引力限制的那一刻,我才發現過去沒有生活壓力的離家只能算是一種實習,我的成年禮此刻才正式拉開序幕。

飛行終點是南美洲厄瓜多的靠海小省聖埃倫娜(Santa Elena),翱翔的時間是1年。

相對於台北,聖埃倫娜是一個步調緩慢的地方,城市的轉變緩慢、日常的步調緩慢,生活在那的日子裡,有時我甚至覺得太陽移動的速度如被同化一般慢了下來,獨佔著天空,散發著炙熱的情調。我花了幾周的時間將自己的速率調頻,逐漸配合上當地的節奏,在徐徐流動的時間裡漸漸認識這片新大陸。

也許是受到巴西森巴舞的印象影響,大部分人都認為南美洲是一個熱情國度,來到這片土地之前的我也是如此。但相處過後,我發覺聖埃倫娜熱情像是種微醺,保持著舒適保暖的溫度,是一種恆溫的體貼與浪漫。

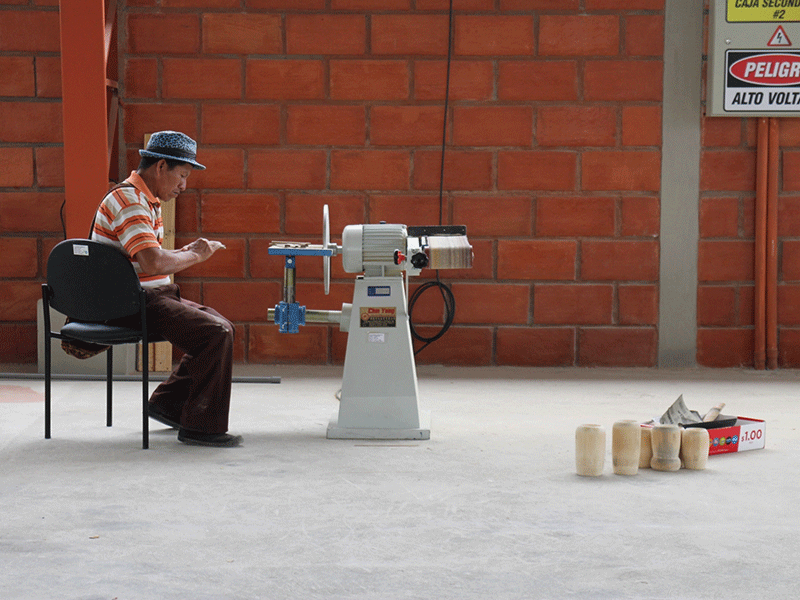

我的工作主要在北方的城鎮Dos Mangas協助當地竹產業的發展,為了更熟悉當地的竹產業特色與結構,開始探訪當地居民的田調日常。委婉點說,當地人生活淳樸,吃著高澱粉的豆製食物,居住在能勉強遮風避雨的房屋中,過著從容的生活,享受簡單的快樂,對於飛越半個地球的我而言,這樣的簡單成為一種抑制劑,減緩了心中的不安,也暫時壓下了慢慢累積的鄉愁。

人在異鄉說不想家是一種自我欺騙,有時候思念還是會溢出意識的框架,浸濕了某條神經,滴出點滴記憶,再濺起朵朵漣漪。即使這片土地一直用恆溫包覆著我,但與生活了25年的家鄉相比,我始終只能是一位異鄉人。拿著叉子與湯匙吃著搭配大豆的米飯,行走在黃土色的道路上,面對著距離與時間的具體差距,總會逐漸意識到家的不可替代性。

從離開家開始,才真實知道到什麼是家。從小父母就有意訓練我堅強,社會化的觀念下,男生堅強也成為一種理所當然的真理,但遠離家鄉後,「家是種存在證明」這樣的想法愈發鮮明,離家的終點,就是為了帶著成長後的自己回家,家的存在也因此緊扣著你需要堅強的各種理由。於是我嘗試與過往堅強的內心和解,開始練習起如何「想家」。